「異体字の世界」「一〇〇年目の書体づくり」──techな人にお勧めする「意外」な一冊(13)

-

Target この記事の主なターゲット

-

- テクノロジーに興味がある人

- Linuxやオープンソースに関心がある人

- フォントや書体デザインに興味を持つデザイナー

- 異体字や文字文化に興味を持つ文化研究者

-

Point この記事を読んで得られる知識

-

この記事では、鈴木大輔さんが興味深いと感じた2つの本を紹介しています。1つ目は「異体字の世界 最新版(河出文庫)」で、異体字、旧字、俗字、略字に関する漢字百科です。この本では、一般的なPCやスマートフォンでは見かけないような異体字の数々を通じて、異世界のような文字文化を見ることができます。また、各種文字規格に関する解説も含まれており、テクノロジーに関連する知識も得られます。

2つ目は「一〇〇年目の書体づくり『秀英体 平成の大改刻』の記録」です。これは明治時代から続く由緒ある書体を現代に合わせて改刻したプロセスを記録した本で、フォントデザインの歴史や、プロのデザイナーによる細部への配慮が記されています。この本は、フォントの製作やデザインに関してより深い理解を得るのに役立ちます。

鈴木さん自身もフォントに関しては深い専門知識を持っているわけではないとしつつも、書体デザインに関する本を通じて、デザインやタイプフェイスについての新たな視点を得ることができると述べています。このように、テクノロジーとデザインに興味を持つ人々にとって、単なる技術書ではなく、意外な視点を提供する書籍が紹介されています。

-

Text AI要約の元文章

-

tech

「異体字の世界」「一〇〇年目の書体づくり」──techな人にお勧めする「意外」な一冊(13)

tech@サイボウズ式のアドベントカレンダー企画、techな人にお勧めする「意外」な一冊の13日目。鈴木 大輔さんのお勧めは「異体字の世界 最新版(河出文庫)──旧字・俗字・略字の漢字百科」と「一〇〇年目の書体づくり──『秀英体 平成の大改刻』の記録」です。鈴木さんとの最初の接点は、linuxメーリングリスト(linux-usersよりも前の)だったかと思います。その後、Vine Linuxプロジェクトが立ち上がった際は、当時私が手がけていた雑誌「月刊Linux Japan」で、リリース前バージョンを収録させてもらったり。タイミングがギリギリで、京都で行われたLinux Conferenceの会場でCD-ROMを受け取った記憶が。(編集部・風穴)

文:鈴木 大輔

もう15年以上も(半分趣味で)Linuxディストリビューションを開発したり、仕事としてもOSSの開発やコンサルをしたりしていますが、最近は作っているものといえばVine Linuxよりもフォントの方が有名になりつつある気がします。なのでテーマである意外な1冊として「フォントの本」ではあんまり意外ではなかったかな と思ったり。

Linuxもフォントも自分が必要で始めた半分趣味といったものでした。特にフォントに関してはそれほど深い造詣があったりするわけではなく、専門的な知識やデザインセンスなどを持ち合わせていたわけでもありませんでした(それは今でもほとんど変わりないですが……)。ただ、ユニコードに含まれる変な文字や記号の作字に手を出すようになってから、いくらかデザインやタイプフェイスに関する記述は目にするよう になったような気もシます。

異体字の世界

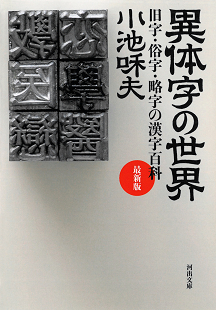

旧字・俗字・略字の漢字百科異体字の世界 最新版(河出文庫)

旧字・俗字・略字の漢字百科

著者:小池 和夫

出版社:河出書房新社

ISBN:978-4-309-41244-3

定価:798円(税込)

発売日:2013年9月6日

判型:文庫判

ページ数:256ページそんな時、書店で目に入った(少なくとも以前は興味も持たなかった)本が「異体字の世界」という本です。

前半は読み物のような論文的なもののようなとにかく見たことのない文字が多数登場する内容ですが、後ろの方には各種規格等が説明されています(多少はtechな人にも関係あるかもしれない内容?)。興味がない人には見るんじゃなかったと思うに違いないお話が多いですが、普通にPCにスマートフォン、あるいは一般の書籍だけ読んでいると見ることのない文字や考え方が多数飛び出し、異世界を見ることができます。

おそらくtechな人々にとっては扱いたくない異体字の世界ですが、規格書や解説書とは違って読み物的に触れることができるので一度読んでみてはいかがでしょうか?

さて、本来であればここでおしまいなのですが、このアドベントカレンダーのお話を受ける前に風穴さんにも1冊紹介していただいた本があるので、ここで紹介したいと思います。

一〇〇年目の書体づくり

「秀英体 平成の大改刻」の記録一〇〇年目の書体づくり

「秀英体 平成の大改刻」の記録

著者:大日本印刷

発行:大日本印刷

発売:DNPアートコミュニケーションズ

ISBN:978-4-88752-257-2(書籍版)

定価:2000円(税抜き、書籍版)/500円(税抜き、電子書籍版)/600円(税込み、iOSアプリ)

発売日:2013年10月25日

判型:B5変形判(書籍版)

ページ数:160ページ(書籍版)「またフォントかよ!」と言われそうですが、先ほどのは異体字でこちらは普通の文字の書体デザイン制作についての手記のような読み物でもあり、調査報告書のような趣もある本です。

明治時代の活版印刷から続く由緒正しい書体を現代に合わせて改刻するというこれまた興味のない人にはわからない世界かもしれませんが、歴史や当時の実際のデザインメモなども見ることができる大変貴重な本だと思います。

私のような素人日曜フォント製作者にとってはまったくもって気にできていない細かな気遣いがあらゆる所に入っていて、なんとも心苦しくなる部分もありましたが、大変興味深い本で、フォントデザインの奥深さと「プロの」書体デザイナの凄さを見ることができる一冊なので是非一度手にとってみてください。

本来のテーマでは「意外」な「1冊」というところ、たいして意外でもなく、さらには1冊でもないということになってしまいましたが、1冊ではないところが意外ということで許してください。意外ではないところは、、さらにもう1冊紹介しようと思っていましたが、筆が遅すぎるためまた別の機会に……。(了)

鈴木 大輔さんのプロフィール:

1973年生まれ。有限会社ヴァインカーブの代表取締役社長。Vine Linuxの開発グループ代表で、フリーフォント「VLゴシックフォントファミリ」の製作者。趣味は、料理(食べるのも作るのも)と酒(飲む専門)。北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科(長い!)修了。石川県在住。

この記事(書籍の表紙画像を除く)を、以下のライセンスで提供します:CC-BY-SA

これ以外のライセンスをご希望の場合は、お問い合わせください。タグ一覧

- Book

- アドベントカレンダー2013

SNSシェア

- シェア

- Tweet